Zwischen Wahrheit und Taktik: Schöffen erleben Vernehmung hautnah

Was macht eine gute Vernehmung aus? Wie gelingt es Ermittlerinnen und Ermittlern, die Wahrheit ans Licht zu bringen, ohne dabei gegen rechtliche Grenzen zu verstoßen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Abends am 23. Oktober 2025, der Schöffinnen und Schöffen aus ganz Thüringen in der VHS-Unstrut-Hainich-Kreis zusammenführte. Der Titel der Veranstaltung ließ bereits erahnen, dass es spannend werden würde: „Vernehmungstechnik und Vernehmungstaktik – Wer fragt, erhält Antworten“.

Eine Referentin mit Praxiserfahrung

Katrin Montag, Kriminalhauptkommissarin und Leiterin der Kriminalpolizeistation in Mühlhausen, nahm die Teilnehmenden mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der professionellen Vernehmungsarbeit. Mit ihrer langjährigen Erfahrung gelang es ihr, theoretische Grundlagen lebendig zu vermitteln und immer wieder den Bezug zur täglichen Praxis herzustellen. Vernehmung ist eben nicht nur Fragen stellen – sie ist Beziehungsarbeit, psychologisches Geschick und juristische Präzision in einem.

Vernehmung als Beziehungsarbeit: Der Aufbau einer Vertrauensbasis

Wie gewinnt man das Vertrauen einer Person, die möglicherweise belastet ist? Wie schafft man eine Atmosphäre, in der Wahrheit überhaupt eine Chance hat? Die Antwort liegt im strukturierten Vorgehen, das Montag eindrucksvoll erläuterte.

Der erste Schritt einer jeden Vernehmung ist die Begegnungs- und Kontaktphase. Hier wird der Grundstein gelegt. Ein respektvoller Umgang, eine angemessene Begrüßung und die Schaffung einer ruhigen Gesprächsatmosphäre signalisieren der vernommenen Person: Du wirst ernst genommen. In dieser Phase werden auch die rechtlichen Belehrungen vorgenommen – ein unverzichtbarer Bestandteil, der die Rechte der Befragten sichert.

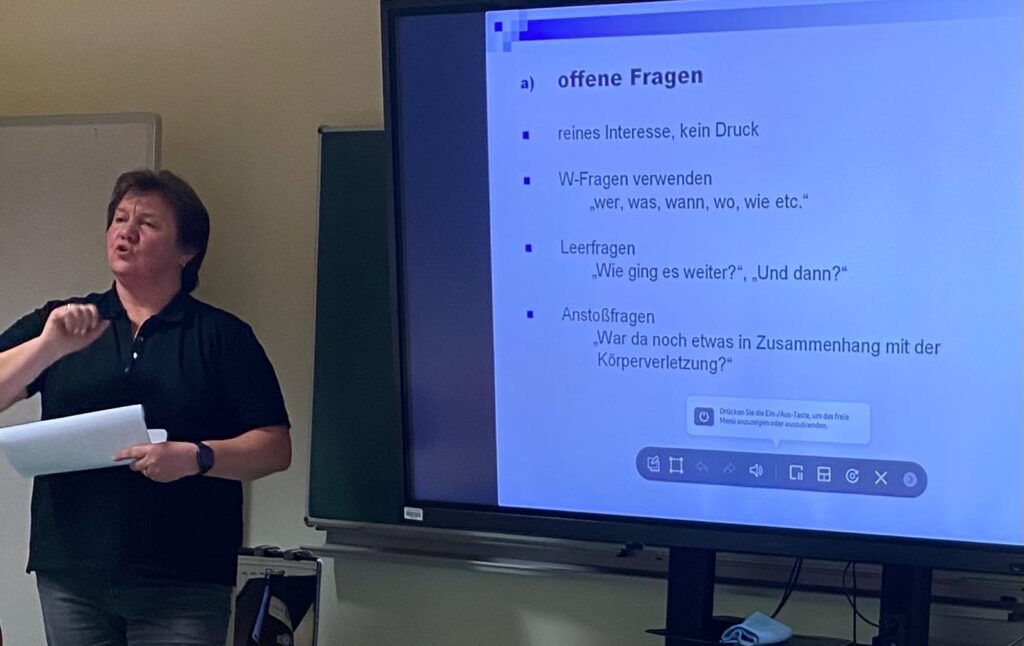

Danach folgt die Erzählphase. Hier darf die Person frei und zusammenhängend berichten, was sie weiß oder erlebt hat. Offene Fragen öffnen Türen, geschlossene Fragen hingegen können sie verschließen. Wer zuhört, erfährt oft mehr als derjenige, der permanent unterbricht. Diese Phase ist das Herzstück der Informationsgewinnung, denn hier zeigt sich, wie viel Vertrauen bereits aufgebaut wurde.

Die Befragungsphase rundet das Gespräch ab. Nun werden gezielte Fragen gestellt, um Unklarheiten zu beseitigen und Details zu vertiefen. Doch Vorsicht: Hier lauern auch Fallen, wenn Fragetechniken unsachgemäß eingesetzt werden.

Fragetechniken: Das Werkzeug der Wahrheitsfindung

Wie fragt man richtig? Katrin Montag stellte verschiedene Fragetechniken vor, die je nach Situation und Zielsetzung zum Einsatz kommen.

Lenkungsfragen helfen dabei, das Gespräch in eine bestimmte Richtung zu führen, ohne die befragte Person zu überrumpeln. Die Trichterbefragung arbeitet vom Allgemeinen zum Speziellen: Zunächst werden breite, offene Fragen gestellt, dann wird das Thema zunehmend eingegrenzt, bis schließlich konkrete Details abgefragt werden. Diese Methode ermöglicht es, systematisch und nachvollziehbar vorzugehen, ohne wichtige Aspekte zu übersehen.

Die Zick-Zack-Methode, auch Kreuzverhör genannt, wechselt rasant zwischen verschiedenen Themen und Fragen. Ziel ist es, Widersprüche aufzudecken und die Aussageperson durch schnelle Themenwechsel zu fordern. Doch Vorsicht: Diese Technik ist rechtlich nicht unproblematisch, da sie bewusst Verwirrung stiften kann und damit die Willensfreiheit beeinträchtigen könnte.

Suggestivfragen hingegen sind heikel. Sie legen der befragten Person bereits eine Antwort in den Mund und können zu Falschaussagen führen. Ebenso sind geschlossene Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können, mit Bedacht einzusetzen. Offene Fragen hingegen geben Raum für freie Schilderungen und fördern echte Erkenntnisse.

Auswahl- und Alternativfragen bieten der befragten Person verschiedene Optionen an. Sie können helfen, wenn jemand unsicher ist oder Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken. Doch auch hier gilt: Der Grat zwischen hilfreicher Strukturierung und unzulässiger Beeinflussung ist schmal.

Das Ziel: Informationsgewinnung und wahrheitsgemäße Aussagen

Worum geht es bei all diesen Techniken? Das Ziel jeder Vernehmung ist klar: Informationsgewinnung. Ermittlungsbehörden streben nach wahrheitsgemäßen Aussagen oder, im besten Fall, einem Geständnis. Doch diese Ziele dürfen niemals über den rechtlichen und ethischen Grenzen stehen, die das Gesetz zum Schutz der Würde und Rechte jedes Einzelnen zieht.

Vernehmungsarbeit ist eben nicht nur Technik – sie ist vor allem Beziehungsarbeit. Wer Vertrauen aufbaut, erhält oft mehr Informationen als derjenige, der mit Druck arbeitet. Diese Erkenntnis zog sich wie ein roter Faden durch den Vortrag von Katrin Montag.

Verbotene Verhörmethoden: Wo die Grenze verläuft

Doch wo liegen die Grenzen? Was darf die Polizei nicht tun? Die rechtlichen Grundlagen für Vernehmungstaktiken sind in der Strafprozessordnung verankert, insbesondere in § 136a StPO. Dieser Paragraph schützt die Freiheit der Willensentschließung und verbietet Methoden, die den freien Willen einer Person brechen könnten.

Verboten sind unter anderem Misshandlung, Ermüdung, körperliche Eingriffe, Verabreichung von Mitteln, Quälerei, Täuschung und Hypnose. Auch Drohungen mit unzulässigen Maßnahmen und das Versprechen gesetzlich nicht vorgesehener Vorteile sind untersagt. Diese Verbote gelten ohne Rücksicht auf die Einwilligung der befragten Person – selbst wenn jemand zustimmt, dürfen solche Methoden nicht angewendet werden.

Warum diese strengen Regeln? Weil unter Zwang oder Manipulation erlangte Aussagen nicht nur ethisch verwerflich, sondern auch unzuverlässig sind. Falschgeständnisse und verzerrte Darstellungen dienen niemandem – weder der Justiz noch den Betroffenen.

Audiovisuelle Vernehmung: Vorteile und Herausforderungen

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends war die audiovisuelle Vernehmung. Seit Inkrafttreten entsprechender gesetzlicher Regelungen dürfen Vernehmungen unter bestimmten Voraussetzungen in Bild und Ton aufgezeichnet werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Aufzeichnungen dokumentieren den gesamten Verlauf einer Vernehmung authentisch – inklusive Mimik, Gestik und Tonlage. Wiederholte Befragungen, die für Zeuginnen und Zeugen oft belastend sind, können vermieden werden. Zudem schützen Aufzeichnungen sowohl die Befragten vor unsachgemäßer Vernehmung als auch die Beamtinnen und Beamten vor unbegründeten Vorwürfen.

Doch es gibt auch Nachteile: Die Aufzeichnung greift in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein. Manche Beschuldigte fühlen sich durch die Kameras unter Druck gesetzt und schweigen lieber, als sich aufzeichnen zu lassen. Zudem können detaillierte Analysen von Körpersprache und physiologischen Reaktionen die Verteidigungsmöglichkeiten beeinträchtigen.

Psychologische Unterstützung und Personalknappheit: Die Realität der Polizeiarbeit

Katrin Montag sprach auch über die Herausforderungen des Berufsalltags. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind in ihrer Arbeit häufig mit belastenden Situationen konfrontiert. Deshalb können sie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen – ein wichtiges Angebot, das zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Kolleginnen und Kollegen beiträgt.

Ein weiteres Thema, das angesprochen wurde, ist die Personalknappheit im gesamten Bundesland Thüringen. Diese Herausforderung betrifft nicht nur die Polizei, sondern auch die Justiz und damit indirekt auch die Arbeit der Schöffinnen und Schöffen. Umso wichtiger ist es, dass alle Beteiligten gut ausgebildet sind und effizient arbeiten können.

Begeisterung und reger Austausch

Die knapp zweistündige Veranstaltung war geprägt von lebhaftem Austausch. Die Teilnehmenden stellten reichlich Fragen und zeigten sich durchweg begeistert von den praxisnahen Einblicken, die Katrin Montag gewährte. Wie oft hat man die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Ermittlungsarbeit zu blicken und zu verstehen, wie Vernehmungen wirklich ablaufen?

Der Landesvorsitzende von VER-SAT e.V. Thomas Koßwig dankte Katrin Montag im Anschluss herzlich für ihre professionelle Arbeit und die äußerst interessanten Einblicke in die unterschiedlichen Vernehmungs- und Verhörtaktiken. Diese Kenntnisse können auch Schöffinnen und Schöffen bei ihrer täglichen Arbeit sehr hilfreich sein, denn sie ermöglichen es, Aussagen besser einzuordnen und kritisch zu hinterfragen.

Ein Ausblick: Besichtigung in der Verkehrsinspektion Mühlhausen

Der Abend hatte nicht nur informativen Charakter, sondern weckte auch die Neugier auf mehr. Nach Rücksprache mit Katrin Montag wurde bereits ein weiterer Termin vereinbart: Am 14. Januar 2026 findet eine Besichtigung in den Räumlichkeiten der Verkehrsinspektion in Mühlhausen statt. Nähere Informationen werden noch bekannt gegeben. Eine willkommene Gelegenheit, die theoretischen Einblicke durch praktische Erfahrungen zu vertiefen!

Fazit: Ein Abend, der nachwirkt

Was bleibt von diesem Abend? Die Erkenntnis, dass Vernehmungsarbeit weit mehr ist als das bloße Abfragen von Fakten. Sie ist eine Kunst, die psychologisches Einfühlungsvermögen, rechtliches Wissen und menschliche Wärme vereint. Katrin Montag hat es geschafft, diese Komplexität greifbar zu machen und die Teilnehmenden für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Vernehmungsarbeit zu sensibilisieren.

Für die Schöffinnen und Schöffen aus ganz Thüringen war die Veranstaltung ein wertvoller Baustein in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Sie haben nicht nur gelernt, wie Vernehmungen strukturiert ablaufen, sondern auch, welche rechtlichen und ethischen Grenzen unbedingt eingehalten werden müssen. Diese Erkenntnisse werden ihnen helfen, in ihrer Arbeit am Gericht fundierte Entscheidungen zu treffen und Aussagen kritisch zu würdigen.